炭火での美味しい焼き方

炭の火起こしのポイント

固形の着火材を細かく割って、、、 |

炭におき、着火します。 |

空気が入るように炭を重ね、約15分ほっておきましょう。 |

着火してから15分。真ん中だけ火がおきて、コレが火種になります。 |

火種の部分を まんべんなく混ぜます。 |

実はコレが一番大事。うちわで ずーっと 扇ぎます。。 |

うちわであおぎ続けて約10分。全体に火がつきました。 |

全体の写真で見るとこんな感じです。 |

|

本当はこれくらいの炭の量が理想です。

最初に入れた炭の量と減る分を予想して、炭の火を起こさなければいけません。 この難しさが炭の魅力でもあります。

※ちなみに、備長炭のような高級な炭は減る分が少ないので、量の調整が簡単です。

|

|

まあ、よくある【失敗例】として、うちわで扇ぐ前から、「火が弱い。」と思い、追加で沢山炭を入れ、その20分後に火が回る。→想像以上の火が起こる。→大騒ぎ。と言う場合です。

|

1.炭を組みます。 空気が入りやすい様に三角錐型とか「井」の形炭を組み、炭の真ん中に着火剤を置きます。

※着火はガスバーナーでも良いですが、新品の炭は火がつきにくいので、時間がかかります。ずーっとガスバーナーを持っているのがめんどくさいので、新しい炭の場合は放っておいても良い、着火剤の方が楽ちんです。 |

|

2.後はうちわで扇ぎます。 ある程度火が回ったら、うちわで扇ぎます。 ココまで赤くなれば完成です。(5~10分)。 |

|

水に浸けて消す。

金属製のバケツなどに水を張り、炭火を投げ込んで消し、いわゆる「消し炭」を作ってやります。

これが最も早く、確実な方法です。

消したら、外に置いてやり、乾燥させてやります。

一度使った「消し炭」は火が着きやすいので、 |

|

最後に蛇足

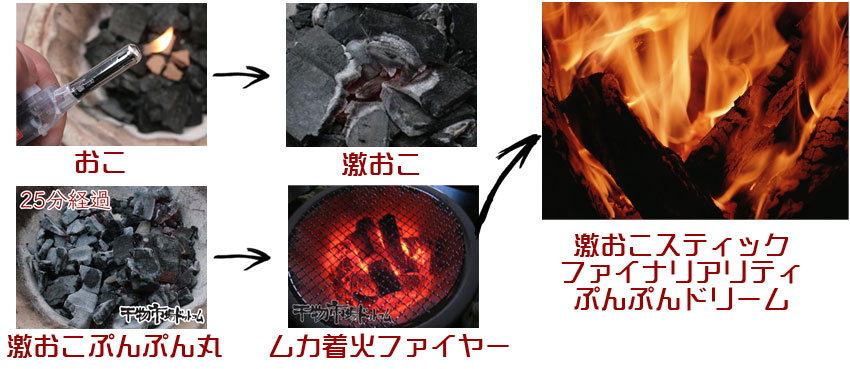

怒りの度合いによって、 【 おこ → 激おこ → 激おこぷんぷん丸 → ムカ着火ファイアー 】とエスカレートするそうで、学生達の間で流行っているそうです。

コレを 火加減のイメージを当てはめるとどうなるか?作ってみました。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

蛇足ですね、、、申し訳ございません、、、