西日本では2月の節分にはイワシを食べ、頭を柊と一緒に飾ります。

2月ってイワシの取れない時期。なぜ、昔の人は旬ハズレのイワシをチョイスしたのか?

3月3日の節句はハマグリ。

5月5日の節句はタケノコやカツオ。

日本人は季節の変わり目に旬の食材を食べて祝います。

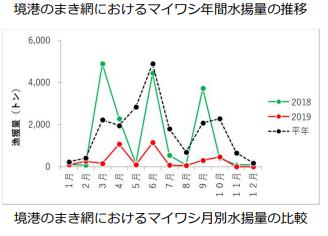

※出典:鳥取県

2月はイワシの撮れない時期。

そもそも、冷蔵庫のない時代はどうやってイワシを手に入れたのか?

そして「イワシを焼く煙と臭いで鬼が逃げる。」も不思議です。

イワシの頭を焼くと「鬼が逃げる」と言うより「美味しそうなにおい」だと思うのですが、、、、

まず、1つめの疑問の答え。

本来、節分はイワシでは無く、ボラを飾るそうです。

平安時代ごろ、ボラの頭+柊で鬼払いの儀式として中国から日本の宮廷に伝わり、長い時間をかけて、風習が間違って伝わったり、ボラが手に入らなかったりしてボラに似ているイワシを飾るようになったそうです。

つまり、「ボラが無いけど似てるイワシで我慢しよう。」が→「節分はイワシ。」となった。と推測できます。

※ちなみに、伊勢神宮では今でもボラを使うそうです。

ボラは「鯔」の字が一般的ですが、さかなへん+留める で「鰡」とも書きます。

「神様を家の中にとどめる」の祈りが込められています。

ボラの旬は冬なので納得がいきます。

次に 「イワシを焼く煙と臭いで鬼が逃げる。」の答え。

>

>

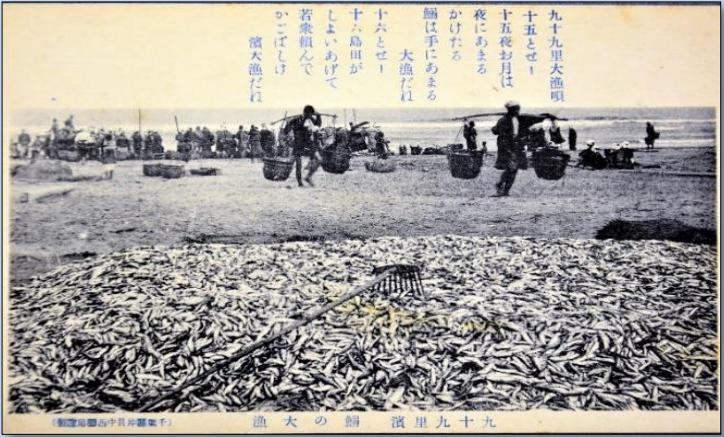

※出典:千葉県立博物館

昔は、肥料に使われていた『ほしか』と呼ばれる、乾燥したイワシの頭を使っていたそうです。

※この『ほしか』は昭和の前半まで使われていたそうで、ご年配の方に聞いたら、このイワシはとにかく臭かったそうです。

そして今では肥料のイワシなど無いので、スーパーで買った、塩イワシや上乾イワシの頭を飾る様になったそうです。

まとめると、

●「代用品として、また、誤り伝わって、ボラがイワシになった。」

↓

●手に入りやすい、肥料に使われていた『ほしか』と呼ばれる、乾燥したイワシの頭を使った。

↓

●「そして、夏・秋どれの脂ののったイワシを冷凍保存できるようになって、現代の薄塩のイワシになった。」と推測できます。

追伸:

これでも手短に書きましたが、実はこの疑問を持ってから、解決まで5年かかりました。

【元々ボラであった。】はすぐ見つかったのですが、江戸時代に2月にイワシをどうやって手に入れたのか? インターネットはもちろん、鳥取県立図書館・島根県立図書館の郷土資料にも答えがないのです。

でも、5年目の春、たまたまいらした常連の奥様(92歳)に聞いたら、すぐ解決しました。まあ、そんなもんですね。

真いわしセット 3840円 |

うるめわし一夜干し |